親知らずは2回に分けて抜くこともある?状態に応じた親知らず抜歯法を解説

2025/07/20

こんにちは。宇都宮市(雀宮、上三川町)のこうだい歯科です。

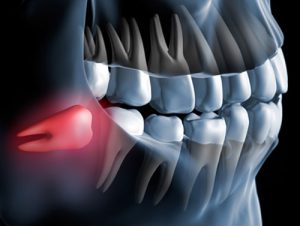

親知らずは、奥歯のさらに奥に位置しており、生える状態によってはさまざまな問題を引き起こす可能性がある歯です。

抜歯方法も一つではなく、特に複雑な状態では抜歯手術を2回に分けて行うこともあります。

今回は親知らずを2回に分けて抜く方法について解説します。

親知らずの抜歯が必要になる理由

親知らずは、口の中で一番奥に位置していることから、歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすい歯です。

それにより、親知らず自体の虫歯はもちろん、手前に位置する第二大臼歯に虫歯を引き起こすことも少なくありません。

また、周囲組織で炎症が起こって智歯周囲炎となり、歯ぐきが腫れたり、痛みを引き起こしたりすることもあります。

親知らずの抜歯が行われるのは、このようなトラブルを予防すること、また症状の悪化を防ぐことが目的です。

普通抜歯とは

普通抜歯は、親知らずが歯ぐきや骨に深く埋まっていない場合に用いられる方法です。

手術は、局所麻酔を行って患者さんに痛みを感じさせないようにした状態で始まり、まずは歯を歯槽骨から慎重に脱臼させます。

その後、鉗子というペンチのような道具で歯をしっかりと掴んで引き抜きます。

術後の縫合が必要になる場合もありますが、不要となることも多く、ガーゼによる止血をしてその日の処置は終了です。

その後、歯科医院から処方される抗生剤や鎮痛剤を服用しながら数日間を過ごし、一週間から10日ほど後に再度歯科医院を受診して経過を確認します。

分割抜歯とは

あごの骨の中に横たわって埋まっている親知らずは、まっすぐ上に生えている親知らずとは異なり、そのまま引き抜くことが困難です。

そこで、親知らずを分割して取り除く方法を用います。

治療の流れとしては、局所麻酔を施したうえで、親知らずを覆う骨に対して付着した歯肉の範囲内で穴を開けます。

そして、その開けた穴よりも小さく親知らずを分割しながら摘出していきます。

親知らずを摘出し終わった後は、普通抜歯と同様に抗生剤や鎮痛剤を服用して患部の回復を待ちます。

2回法とは

親知らずの2回法は、複雑な症例や、リスクをできる限り避けるために行われる手術法です。

抜歯を2回に分けて行う方法であり、歯科用CT撮影によって神経と親知らずとの位置関係を確認した際に、神経と親知らずが接触しているなどのリスクが確認されれば、2回法による抜歯が行われることが多くなっています。

2回法による1回目の手術では、親知らずの歯冠部分を除去します。

これにより、親知らずが神経をはじめとした周囲の組織とどのように接しているかを3次元的に把握します。

その後、約3~6ヶ月間の経過観察期間に入ります。この期間中に親知らずの根の部分が徐々に移動し、神経から離れていくのを待ちます。

3~6ヶ月たったら、再度レントゲン撮影を行い、親知らずの根が十分に移動し、神経との距離ができているかどうかを確認します。

神経との距離ができ、神経損傷のリスクが低くなっていることが確認されれば、残された親知らずの根の抜歯が行われます。

2回法を選択することで、神経麻痺などのリスクを低減しながら、親知らずを抜歯することが可能になります。

分割抜歯が必要となる親知らず

分割抜歯が検討される症例はいくつかあります。

まず、親知らずが部分的に埋没している場合です。

この場合は通常の方法では取り除きにくく、分割して取り出す必要があります。

そして、隣の歯に対して極端な角度で生えている場合など異常な角度で生えている親知らずも、通常の方法で抜歯すると隣接する歯にダメージを与える危険性があるため、分割抜歯を検討することとなります。

また、親知らずの根が複数に分かれているケースも、すべてを一度に抜くのはリスクと負担が大きいため、歯根を分割して段階的に除去していきます。

分割抜歯のメリット

分割抜歯には多くのメリットがあります。まずは、周囲組織へのダメージを抑えることができる点です。

歯一本を一度に抜こうとすると、周辺の骨を大きく削る必要がありますが、分割抜歯を行えば、骨を削る量を抑えることができます。

また、分割抜歯は合併症のリスクを軽減するメリットもあります。

治療範囲が限定されているため、術後の痛みや腫れも少なく済む傾向があります。

抜歯後の注意点

親知らずに限ったことではありませんが、抜歯後にはケアが不可欠です。

まず、抜歯した箇所は、血餅による保護が欠かせません。血餅とは血液でできた塊のことであり、皮膚にできるかさぶたと同様に、血餅が形成されたその下で組織の再生が行われます。

血餅が剥がれた場合は再び出血し、炎症を引き起こす可能性がありますので、何度も強くうがいをしたり、歯ブラシや指で触ったりして剥がれないように注意を払うようにしましょう。

また、抜歯後に麻酔が切れて感覚が戻るまでには、3時間ほどの時間がかかります。

感覚が戻るまでの間に、無意識のうちに舌や唇、頬の粘膜を傷つけることも少なくないため、食事をとったりせず、会話もなるべく控えて慎重に過ごすようにしてください。

加えて、術後には抗生剤が処方されますが、これは術後に全身に広がる恐れのある口腔内細菌が増殖するのを防ぐためのものです。

指示通りの回数を服用し、抜歯後の健康を保つようにしてください。

また、術後には一時的な炎症による痛みを感じることがありますが、鎮痛剤を服用することで痛みを和らげることができます。

鎮痛剤でも治まらないほどの痛みなどがある場合には、早めに歯科医師に相談しましょう。

患部の腫れについて

手術による腫れは、侵襲が骨と結合している歯肉(付着歯肉)の範囲を超えると生じますが、この腫れは術後3日目をピークに徐々に収まっていきます。

あご周囲に痣が生じることもありますが、通常の反応であり、1週間程度で自然に消失します。

まとめ

親知らずの抜歯方法には、その歯の位置や状態によっていくつかの種類があります。

特に複雑な親知らずに対しては分割抜歯や2回法が用いられることが多く、これらの手術法には手術にかかるリスクや術後の合併症を防止する目的があります。

どの抜歯法が適切かどうかは症状によって異なりますので、親知らずが気になっている方は、まずは一度当院までご相談にいらしてください。